寶寶在出生前,媽媽都是靠感知寶寶各種各樣的胎動(dòng)來了解寶寶的生活規(guī)律、健康狀況,而肚子里的寶寶也是通過這樣的“拳打腳踢”來和媽媽“聊天”。

因此,準(zhǔn)媽媽在孕期,尤其是孕晚期,數(shù)胎動(dòng)是準(zhǔn)媽媽每天必須要做的事情。

從什么時(shí)候開始能感覺到胎動(dòng)?

盡管胎動(dòng)很早就有了,但并不是一開始準(zhǔn)媽媽就能感覺到的。一般妊娠16-20周時(shí)才能開始感覺到胎動(dòng)。

為什么有人能很早就明顯地感覺到胎動(dòng),而有些不容易分辨呢?

影響胎動(dòng)的因素有很多,每個(gè)準(zhǔn)媽媽的身體情況不同,所以對胎動(dòng)的感知也會(huì)不同:

1.媽媽腹壁的薄厚。腹壁厚的人感覺稍稍遲鈍一些,腹壁薄的人胎動(dòng)感覺更明顯。在妊娠后期,寶寶胎動(dòng)的時(shí)候,腹壁薄的孕媽媽甚至都有可能從肚子外面看到鼓起一個(gè)小包。

2.羊水量的多少。羊水多的準(zhǔn)媽媽,對寶寶胎動(dòng)的感覺會(huì)遲鈍一些。

3.媽媽的敏感度。每個(gè)人的感覺靈敏度不同,因此,胎動(dòng)剛開始的時(shí)候,寶寶的胎動(dòng)還很微弱,有人會(huì)比較敏感,有人可能就會(huì)感覺不到。

為什么要數(shù)胎動(dòng)?

胎動(dòng)反映了胎兒在媽媽子宮內(nèi)的安危狀態(tài)。

如果胎動(dòng)出現(xiàn)異常,如胎動(dòng)頻繁或者胎動(dòng)減少,則很可能是出現(xiàn)胎兒宮內(nèi)缺氧,需要立即找醫(yī)生看診。

因此,依靠媽媽的自我監(jiān)控,每天掌握胎動(dòng)變化的情況,可以隨時(shí)了解寶寶在子宮內(nèi)是否安然無恙,及早發(fā)現(xiàn)問題。

如何正確數(shù)胎動(dòng)?

建議在每天早、中、晚固定時(shí)間各數(shù)1小時(shí)來記錄胎動(dòng)哦。

正常胎動(dòng)約每小時(shí)3-5次,5分鐘內(nèi)連續(xù)胎動(dòng)只能算一次。

再把這3次記錄的胎動(dòng)次數(shù)總和乘以4,則推算出12小時(shí)的胎動(dòng)啦!

例如:早上8-9點(diǎn)胎動(dòng)4次,下午1-2點(diǎn)胎動(dòng)3次,晚上8-9點(diǎn)胎動(dòng)4次,則12小時(shí)的胎動(dòng)數(shù)為——(4+3+4)*4=44次。

胎動(dòng)正常/異常怎么應(yīng)對?

正常:12小時(shí)胎動(dòng)大于30次,每小時(shí)胎動(dòng)3次以上。

胎兒異常:12小時(shí)少于20次。

有危險(xiǎn):12小時(shí)少于10次(可能宮內(nèi)缺氧,需立即就醫(yī))。

胎動(dòng)突然加劇,再慢慢減少

可能原因:受到外界刺激/缺氧(妊娠高血壓、外界噪音、撞擊等會(huì)引起)

預(yù)防及解決措施:

①少去有噪音/噪音很大的場合。

②注意妊娠高血壓,不過度勞累,注意勞逸結(jié)合。

③平時(shí)情緒保持穩(wěn)定,心態(tài)良好。

急促胎動(dòng)后,突然停止

可能原因:臍帶繞頸(會(huì)導(dǎo)致缺氧)

預(yù)防及解決措施:

①每天數(shù)胎動(dòng),有不良感覺馬上去醫(yī)院。

②一旦胎動(dòng)異常,立即就診。

胎動(dòng)減少

可能原因:孕媽血糖過低/發(fā)燒(孕媽體溫超過38度會(huì)使胎盤、子宮的血流減少,胎寶寶也會(huì)安靜下來)

預(yù)防及解決措施:

①平時(shí)多吃新鮮水果、蔬菜,適當(dāng)鍛煉。

②室內(nèi)開窗通風(fēng),空氣流通。

③孕媽抵抗力低,少去人多的場合。

④注意增減衣服,減少感冒幾率。

數(shù)胎動(dòng)的注意事項(xiàng)

數(shù)胎動(dòng)之前,孕媽媽記得不要憋尿,然后準(zhǔn)備一個(gè)專門記錄胎動(dòng)的小本本,對應(yīng)日期時(shí)間然后用畫“正”字或其他方式做好記錄。要注意若連續(xù)胎動(dòng)或在同一時(shí)刻感到多次胎動(dòng)只能算作一次,得等胎動(dòng)完全停止后,再接著計(jì)數(shù)。

數(shù)胎動(dòng)時(shí),孕媽媽最好采用左側(cè)臥位的姿勢,環(huán)境要安靜,思想要集中,心情要平靜,以確保結(jié)果準(zhǔn)確。

免責(zé)聲明:本文僅做健康科普,不用于任何商業(yè)廣告目的,且不提供診療建議。如有相關(guān)疾病,請及時(shí)于正規(guī)醫(yī)院就診,謹(jǐn)遵醫(yī)囑。其中部分圖片來自于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如侵犯您的權(quán)益請及時(shí)告知我們,我們將盡快刪除。

供稿:產(chǎn)科 郭成 編輯:宣傳辦

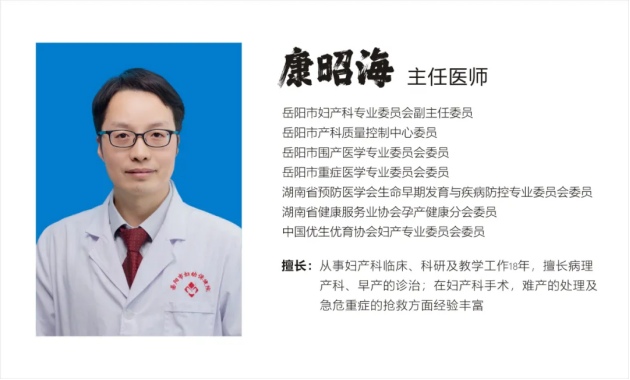

一審:金鵬 二審:肖錦艷、康昭海 三審:劉艷平

欄目:婦幼健康科普